Com’è consuetudine per i titoli appartenenti alla categoria “Giornata degli autori”, buona parte del cast è presente in sala durante la visione

ed accetta ben volentieri di salire sul palco per discutere del film insieme al pubblico.

Alla richiesta di raccontare cosa c’è all’origine di un film come questo, è il regista Jean Marc Valée a prendere la parola:

“Grazie a tutti per gli applausi. Ero molto emozionato per questa premiere.

La reazione, qui a Venezia, per il mio film precedente era stata forte e non volevo deludere nessuno.

Per quanto riguarda la nascita del film è tutto partito dal brano che gli dà il titolo. Continuavo ad avere in testa quest’uomo che lo ascoltava e da lì ho cominciato ad aggiungere elementi fino ad avere un primo quadro della storia da raccontare.”

Gli chiedono: “Da dove sei partito per la scelta degli attori?” e “Lei è uno di quei pochi registi che cura sia regia che montaggio. Può raccontarci di questo doppio approccio al lavoro?”

Risponde: “La cosa più importante era individuare le due attrici protagoniste. Una ricerca impegnativa perché le cercavo di talento e con una bellezza particolare, più tenera che eccitante, che si facesse soprattutto amare. Trovate loro è stato anche più semplice capire chi potesse essere l’attore protagonista. E’ stata una scelta impegnativa ma ne sono felice. Per quanto riguarda invece il lavoro sul montaggio non è stato complesso perché sapendo esattamente cosa ho in testa quando giro, ho tutti i materiali di cui ho bisogno e quando monto le scene finisce che si scelgono da sole.

Allo stesso modo in cui si eliminano quelle fatte soltanto per fini puramente estetici e che non aggiungerebbero niente alla narrazione.

E in un certo senso è stata una scelta obbligata perché in un film destrutturato come questo, con un montaggio non lineare, mi serviva gestirlo da solo perché è tramite il montaggio che dovevo generare nella gente fiducia e trasporto totale, visto che per un’ora abbondante punto a creare una tensione per la quale mi serve assolutamente la collaborazione dello spettatore.”

All’immancabile richiesta su cosa pensino gli attori del film, risponde per prima Helen Florent, interprete di Carol:

“E’ la prima volta che vedo questo film con tutti i rulli uniti, la musica e il pubblico in sala. Mi suscita emozioni così forti che devo vederlo ancora un po’ di volte prima di poterne parlare col giusto distacco e in maniera oggettiva.”

A lei si aggiunge Evelyne Brochu, Rose, nel film:

“Credo che tutto sia riconducibile alla parola amore. Non solo quello che si vede nel film ma anche quello che c’è stato sul set mentre lavoravamo e quello della vostra reazione, verso di noi”.

E infine Kevin Parent:

“Io sono sorpreso di come Mark sia riuscito a creare una storia tanto bella e coinvolgente attraverso un montaggio che unisce così diverse linee parallele, senza rendere il tutto complicato. Questo sforzo tecnico, unito ad una musica che amo, mi rende veramente onorato di averne fatto parte.”

Dal pubblico chiedono il perché della scelta di usare per la colonna sonora diversi brani dei Sigur Ros di cui uno, di 8 minuti, mandato praticamente per intero.

Prende la parola Vallée: “Non e stata una scelta arbitraria quanto viscerale. E una musica, quella dei Sigur Ros, che amo da tantissimi anni e che mi coinvolge in maniera personale esattamente come per il protagonista del film. E una musica che mi fa sognare e nascere dentro la voglia di raccontare. E una musica molto cinematografica e ho scelto i loro brani più mistici.

A questo punto, una signorotta che aveva faticato per attirare l’attenzione della microfonista, si rivolge direttamente al regista: “Premesso che non ho ancora del tutto chiaro e voglio rivedere il film per far decantare le emozioni. Con questo film mi ha trasmesso un senso di angoscia relativo a qualcosa che sta per avvenire ma non sappiamo cosa. Se amore, se una disgrazia. Ed è quasi da stare male per questa tensione, di cui comunque la ringrazio. Come mai questa scelta?

Lui sorride e risponde, pacato: “Grazie per questa domanda. In effetti è vero. A volte ho anche io l’impressione che ci sia spesso nel film un sentimento di tristezza, in alcuni casi un po’ pesante. Ma credo che esprima fortemente l’ambivalenza che attribuisco al sentimento. Ci sono sentimenti che fanno bene e sentimenti che fanno male. Ma alla fine si va verso una risoluzione che è incarnata nella pace. Credo che possa essere riassumibile in una malinconica gioia di vivere.”

Quello che dice in seguito ve lo evito perché spoilera la fine del film ma vi lascio la sua battuta finale: Metaforicamente? Chi lo sa. E poi volevo ci si potesse anche concedere un po’ di senso dell’umorismo e dello spettacolo. Vorrei concludere dicendole che non deve preoccuparsi se ha la sensazione di non aver compreso proprio tutto. Io ci impiegato quattro anni per mettere a fuoco questa storia, quindi una seconda visione può aiutare!

Il pubblico se la ride, poi una mano alzata chiede: “La struttura non lineare era già presente nello script o è stata una scelta nata in fase di realizzazione?”

Il regista risponde: “No, la sceneggiatura era esattamente così. E l’ho montato io anche per la paura della reazione di un ipotetico altro montatore alla sua lettura! Ho pensato che nessun montatore avrebbe lavorato bene con quell’adorabile tiranno alla Mussolini che sono io quando voglio ottenere un risultato!

Una signora tutta compita si chiede: “Come mai dare un ruolo così drammatico ad un’attrice come Vanessa Paradis, più famosa per la moda che per interpretazioni memorabili?”.

Lui a questo punto si fa serio. Non arrabbiato ma vuole confutare qualsiasi dubbio sulla scelta di casting:

“In effetti sembrerebbe una scelta tipica di anticasting, prendere una donna conosciuta per la sua sensualità e bellezza che fa svenire gli uomini (o almeno è l’effetto che fa su di me – aggiunge scherzando) e poi metterla in un ruolo completamente diverso da quello che ci si aspetta. In realtà non è andata così, Vanessa ha molto amato la sceneggiatura ed ha voluto confrontarcisi proprio per mettersi alla prova col ruolo di mamma che in effetti sta vivendo realmente. Ve lo dico sinceramente, anche io all’inizio ero dubbioso, ma dopo averla vista al lavoro, credo che nessuna, meglio di lei, avrebbe rappresentato meglio questa madreche prova a rendere la vita del figlio la più bella del mondo.”

L’ultima domanda arriva da uno “psichiatra che ha lavorato sempre nelle separazioni e da 30 anni nel mondo dell’handicap. Quello che mi ha lasciato perplesso riguardo il film – io uso spesso i film a scopo non solo didattico ma anche terapeutico – e vorrei riallacciarmi a quanto detto prima dal regista, quando parlava della malinconia nella gioia di vivere, non pensa che invece dal film trapeli un po’ l’opposto, ossia un malinconico MALE di vivere?

Vallée ironizza sul fatto che domande così complesse meriterebbero risposte altrettanto approfondite e poi aggiunge: Non volevo dire esattamente che c’è sempre della malinconia nella gioia di vivere, ma che in determinate condizioni, tipo appunto una separazione non del tutto voluta, possono venire a nascere sentimenti che puoi accettare o contrastare. Arrenderglisi genera malinconie. Ma si continua a vivere e non si smette di cercare l’anima gemella anche se, in qualche modo, devi distruggere quanto c’è stato prima. E questo causa dolore per te e per chi ti circonda, che dovrà accettare questo nuovo status. Continui a vivere e ad andare avanti, a trovare nuovi valori, anche del tutto diversi da quelli in cui credevi prima.”

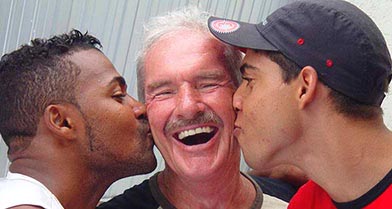

L’incontro si conclude su queste parole e tutti ci avviciniamo a scambiare quattro chiacchiere con il cast.

Prima che possa chiedergli qualsiasi cosa, mi si avvicina il regista che mi fa:

“Pavblè, mi hanno vaccontatò che anche tù hai potuto assapovave quel pvelibato bocconcinò!”

Io resto perplesso per una frazione di secondo e lui specifica: “Uh, no, no! Non sto pavlando della mia attvice! Quella c’ha, come dite voi mangiaspaghetti, il sedevino come un poggia sigavette!”

E a quel punto ci capiamo.

Un altra vittima, sull’altare non corrisposto, dell’implacabile Seduta Dietro che ormai, qui a Venezia, è diventata leggenda!